秦 军||百年地契话沧桑

时间:2022-10-18 15:45

来源:文韬史略 文史艺苑

保存:

百年地契话沧桑

文/秦 军

俗话说地凭文书官凭印。地契是我国历代土地交易的契约,也是土地所有权和缴纳税费的凭证。

神池县西岭村武氏家族后代于2018年拆自家旧房中,意外地在椽檩间发现了满满一盒地契,经清点共计百余份。这些地契历经乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统7位清朝皇帝,以及中华民国和中国共产党领导下的晋绥边区政府。最早一份可追溯至乾隆二十一年(公元一七五六年),距今(公元二零二二年)已有266年的历史,最晚的一份是晋绥边区土地证(公元一九四八年)。这批地契涵盖三个不同的历史朝代,在时间上具有连续性、完整性。地契分别书写在绵纸、麻纸和机制白纸上,虽然年代久远,但大部分字迹和印章清晰可辨,个别略有破损,但总体比较完好。二百多年保存完好的清朝地契本来就不多,单一家族年代跨越这么长的地契更是罕见。“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”。家族后代继承者武海龙每次翻看这些契约就感慨万千,仿佛看到当年祖辈们为了多收三五斗粮食,也为了子孙后代的繁荣昌盛,面朝黄土背朝天,用原始的耕作方式,百折不挠,负重前行的那份执着。故纸无言,承载着一代又一代的祖辈们克勤克俭、自强不息的良好家风。

沧海桑田、史海钩沉。鉴于契约数量多、且年代跨度长,现按照时间节点选取具有历史和代表意义的几份契约作一介绍。由于作者学识浅薄,只能管中窥豹,难免挂一漏万。武氏家传地契中年代最远的一份订立于乾隆二十一年(1756年),其内容为卖主李茂桂,将6垧地(一垧约3-4亩)卖于武氏(未写买主姓名)。地契全文如下:

卖地契人李茂桂,情因紧急使用别无辗转,卖祖遗五眼井地陆垧,情愿卖与西岭村,同中评估卖价钱陆千文。其钱同中交清并不短毫厘,亦无债利折准,声明永远管业。随带换赏银贰分卖主过拔交纳。同出情愿若有户族地邻人等开口者,卖主一面承当,恐口难凭,立卖地契永远适用。乾隆贰拾壹年拾壹月。

计开:顺大路畔地一块壹垧,南北由北至陈二通;南至葛本清布袋沟门口呼塔地相连两垧;南北由上至葛本清下至陈禄布袋沟半沟地块壹垧,东西由上至侯大奇主流水渠;布袋沟阳坡上畔地块壹垧,东西畔上至卖主;布袋沟后半沟地块壹垧,东西由东至高重,西至宫大位,南至夏国,北至李二,共地陆垧。公同在中人:吴一周、陈通、邓有进、约首周普。

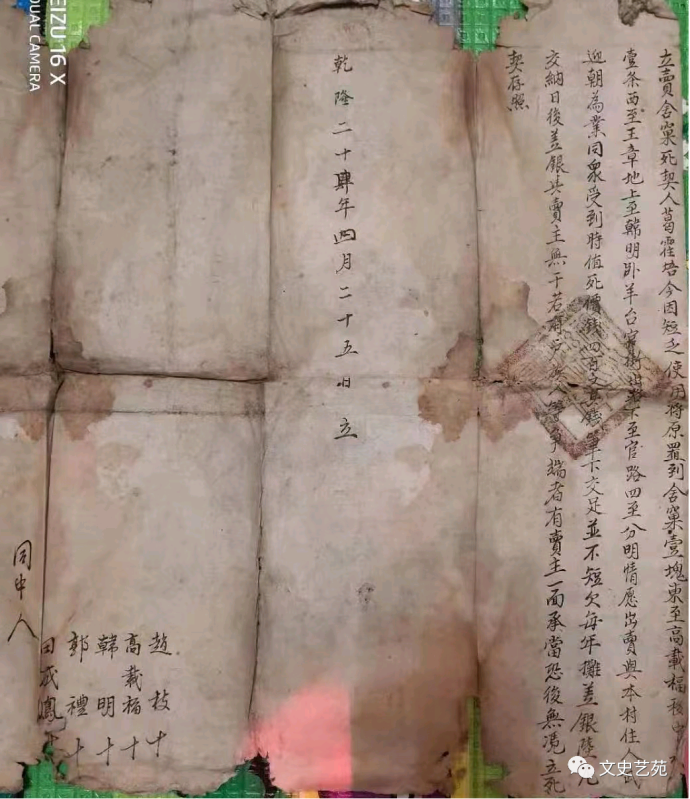

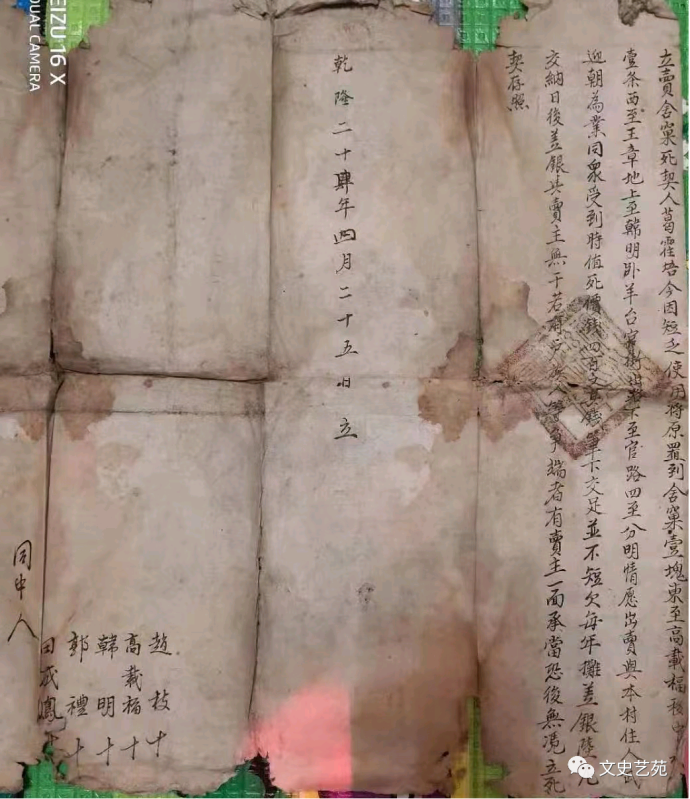

另一份地契是乾隆二十四年,卖主葛霍培将一块地(未标明具体数量)作价四百文卖与武迎朝。地契内容如下:

立卖地舍窠死契人葛霍培,今因短乏使用,将原置到舍窠壹块,东至高裁福移中壹条,西至王章地,上至韩明外羊台官街,出路下至官路。四至分明,情愿出卖与本村住人武迎朝为业,同众受到时值死价钱四百文,其钱笔下交足并不短欠,每年摊差银陆厘,交纳日后过银与卖主无干,若有户族人等争端者,有卖主一面承当,恐后无凭,立死契存照。乾隆二十肆年四月二十五日立。同中人:赵枝、高载福、韩明、郭礼、田成凤。

以上第一份卖地契人李茂桂卖地的原因是:“紧急使用,别无辗转”,与清朝其他年间“粮差紧急,无处起办”的原因如出一辙。可见清朝实行“摊丁入亩”是一些农民卖地的重要原因。所谓“摊丁入亩”又称作摊丁入地、地丁合一,是清朝政府将历代相沿的丁银并入田赋征收的一种赋税制度,它标志着中国实行两千多年人头税(丁税)的废除。“摊丁入亩”虽然加重了土地所有者的负担,却减轻了无地者的税负,于是一些土地所有者便通过卖地来避税。第二份地契特别注明:“立卖地死契人葛霍培,就是说地契约一经成交即为“死契”,既无反悔之意,也无修改之可能,那块地由武迎朝“永远耕种”。

众多契约中罕有一张订立于嘉庆十四年的契尾。“尾”的意思是指主要部分以外的部分、没有了结的事情。因此,契尾可以理解为原契的延伸和完善。这份契尾为印刷的固定文体,也是所有地契中出现最早的官方印刷文体。契尾上部有大量文字内容,是官方对签订契约的有关规定:“……奏定由司局刊发三联契纸,盖用布政司印信,并编立号数,发交各州县。凡民间买卖田地房屋,一经成交,必须请领司印契纸,据实填写数目,字须大写,远处限十五日内、近处限十日内送司署复核,下一联留县存查,毋庸再粘契尾,其从前约据皆一律更换司契,自今以后官司断案民间营业,均以司契为凭…。此份仅存的契尾已经残缺不全,但用毛笔书写的买地者为武恺基非常清楚。它以“布字陆号”为编号,并盖有骑缝印章。契尾上还盖大方形印章,遗憾的是只看清“神池”二字,估计其批准机关应该是神池县衙。不难看出当时土地买卖双方不仅有书面契约,而且该契约还须送交官府缴纳税银后,由官府粘贴交税凭证——“契尾”,并加盖官印为证。这种以纳税为标志,以官府为买卖效力的维护者,以契尾为证明的土地买卖契约,清代俗称“红契”。在清代国家要求这种契约的载体必须是官方所颁发的标准纸张和版式,所以“红契”又称“官契”。官方确认民间契约并收税是清朝和民国的通例。在武海龙保存民国年间的地契中没有再发现契尾,可见清朝以“契尾”确认契约和收税的方式在民国终止了。在民国的地契上粘贴印花税票,采用税票确认契约并收税是民国的特征。订立于中华民国二十三年(1934年)的一份地契中,就粘贴壹分印花税票2枚可做佐证。

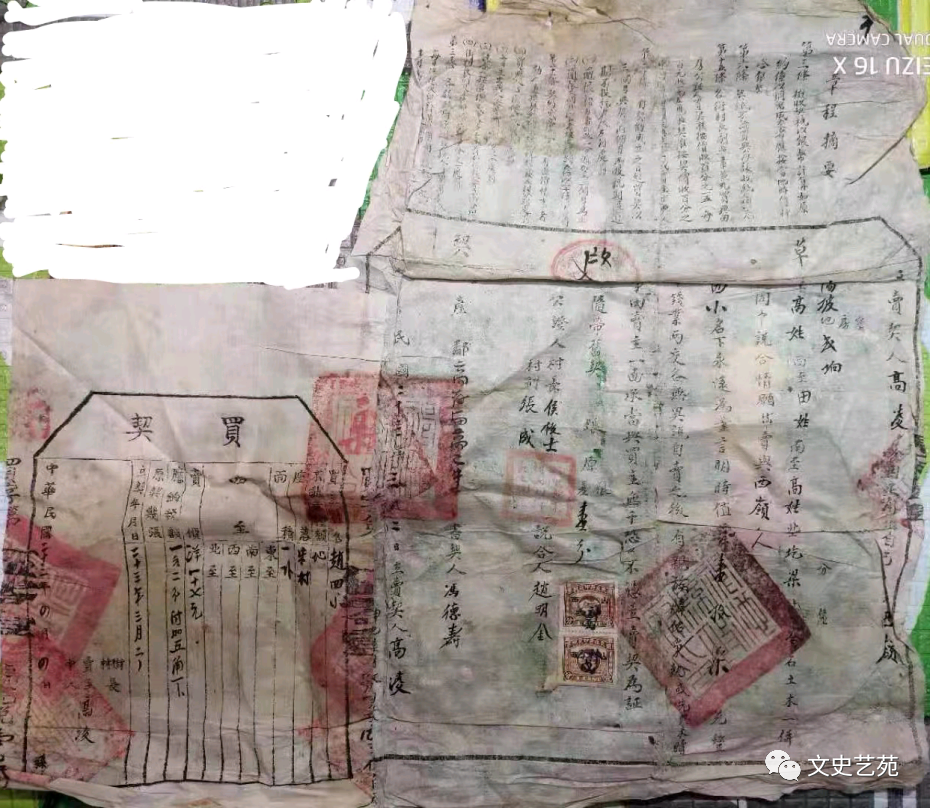

草契、买契“双胞胎”地契也是民国时期官方的一大特色。民国地契多数使用白纸,印刷格式的文本也不少。列举一份民国二十四年立卖契人白德人的草契,全文如下:

立卖契人(白德人),今因正用,将自己坐落(西岭村)(山场白)地(壹塅),東至(高姓))西至(田姓),南至(圪梁),北至<白姓)。上下金石土木一并相连,同中说合,情愿出卖与(西岭村)(刘占彪)名下,永远为业。言明时值价洋(贰拾元)。当日钱业两交,各无异说。自卖之后,倘有亲族邻佑争执、或未典未赎情事,由卖主一面承当,与买主无干。恐口不凭,立卖契为证。随带旧契寄存原主( )张。公证人村长(华在中)村副(张成),说合人(高存),产邻(高牛小)书契人(冯德受)。(村长、村副)签名下盖四方章“神池县第二区宋村村长图记”。(注:括号内字为手写体这张《草契》纸的上部印有“章程摘要”并摘要了七条。如“第一条:田房契税率依左列标准由县政府征收……”。《草契》的尾部印着:“每张收价贰角”、“神池县制”。纸的左右两侧有编号,并盖有骑缝章。与这份《草契》相配套的是一份《买契》。(买契》的内容与《草契》基本相同:

买主姓名(武占彪),不动产种类(地),座落(宋村),面积(壹垧),卖价洋(贰拾元),东至( ),南至( ),西至( ),北至( ),应纳税额(壹元贰角附加陆角),原契几张( ),立契年月日(二十四年元月二十四日),村长、街长( ),卖人(白德人),中人( )。中华民国二十四年七月二十五日神池县给。买字第(肆七)号。(注:括号内字为手写体)

如此看来,《草契》是真正的“草契”,因为它所盖的印章都比较小,属于私人印章和村公所印章,没有得到政府的正式批准,而《买契》上的两方骑缝章则比较大,而且注明“县给”,应该是县政府的大印章。

历史车轮滚滚向前,顺应时代潮流的新生政权成了土地私有制的终结者。中国共产党始终把解决农民土地问题作为中国革命的中心问题。1947年颁布的《中国土地法大纲》明确要求,废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田,分配给人民的土地,由政府发给土地所有证,让农民吃上了定心丸。

这是一份74年前由晋绥边区为西岭村武二得喜家颁发的土地证上清楚地记载着,“查本县(神池县)第一区西岭村户主武二得喜一家,在土地改革中分得土地捌垧、房屋捌间,经勘查确属实。在为保证人民土地房屋所有权,特为证明。嗣后此项土地所有权归该户所有此证”。武二得喜系武海龙爷爷。可以说,这是当时农民翻身做主人的历史见证。土地证里还列有土地房屋四界表,详细对所有分房屋土地的坐落(地名)、类别、数量以及东南西北相邻地界,以及家庭内所有人的姓名、年龄构成都登记的一清二楚。时间为中华民国三十七年(1948年)二月九日,同时在左下方还有神池县县长李延弼、县农会主任曾笳的签名并加盖私章。

这份土地证印制时用的“中华民国”年号,颁证时已经建立了新政权。因此这是一件改朝换代的历史证物。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。武海龙珍藏的百余份、时间跨越二百余年的各类地契,到从大清王朝、中华民国时期的土地交易,再到在中国共产党领导下真正实行“耕者有其田”的土地制度,真实地记录了土地产权转移和经济发展情况,也是研究我国土地制度和税赋制度的重要资料,折射了不同历史时期的社会结构、制度关系、权力资源和财富的转移过程。鉴往知来,更加深刻地感受到土地制度是一个国家基础性,根本性、全局性的制度。“与天下同利者,天下持之。擅天下之利者,天下谋之。”中国共产党之所以能够实现伟大飞跃,重要的原因就在于赢得了农民,赢得农民的根本就在于解决了土地问题。

二〇二二年八月十日

上一篇: 展览预告:中华地契文化展

下一篇: 新疆、西藏土地房产证欣赏