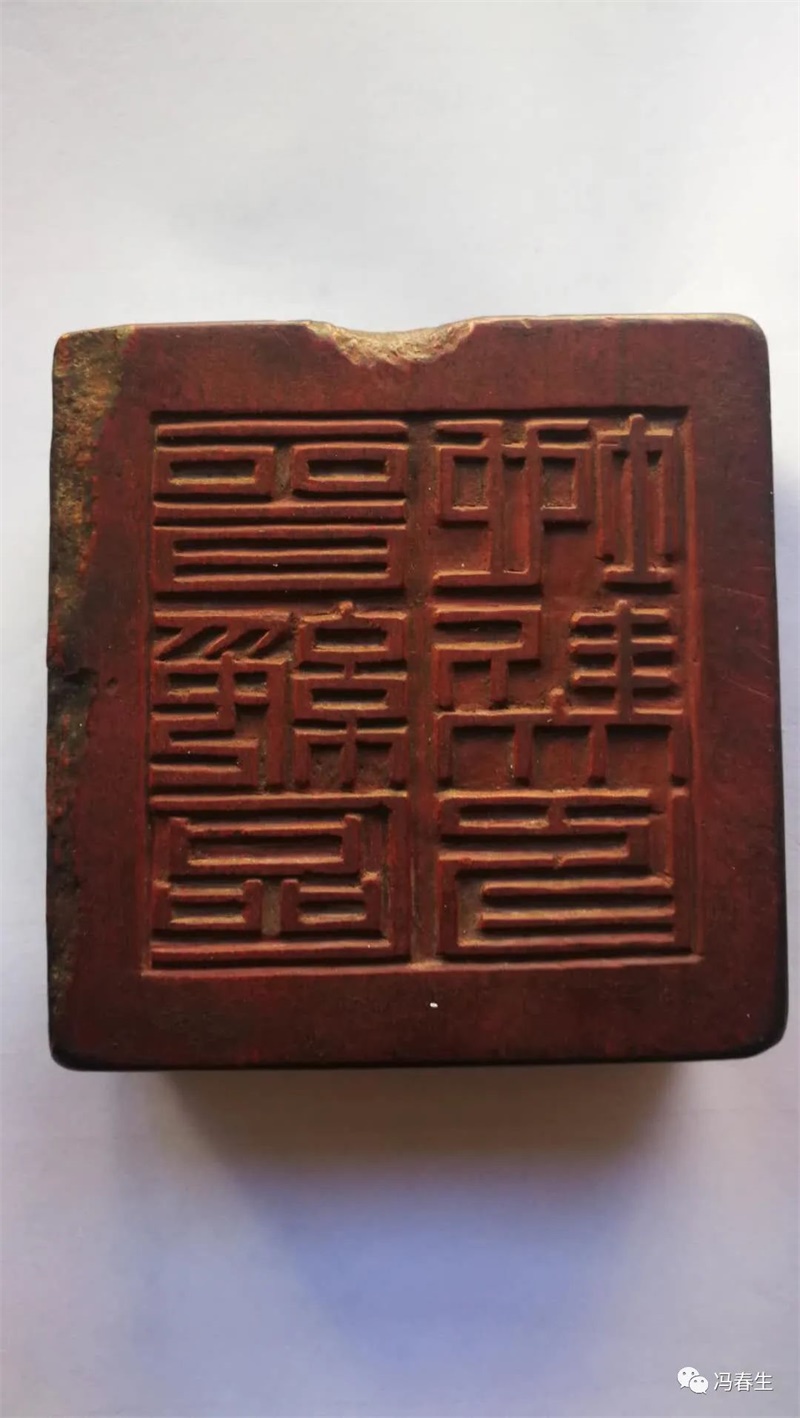

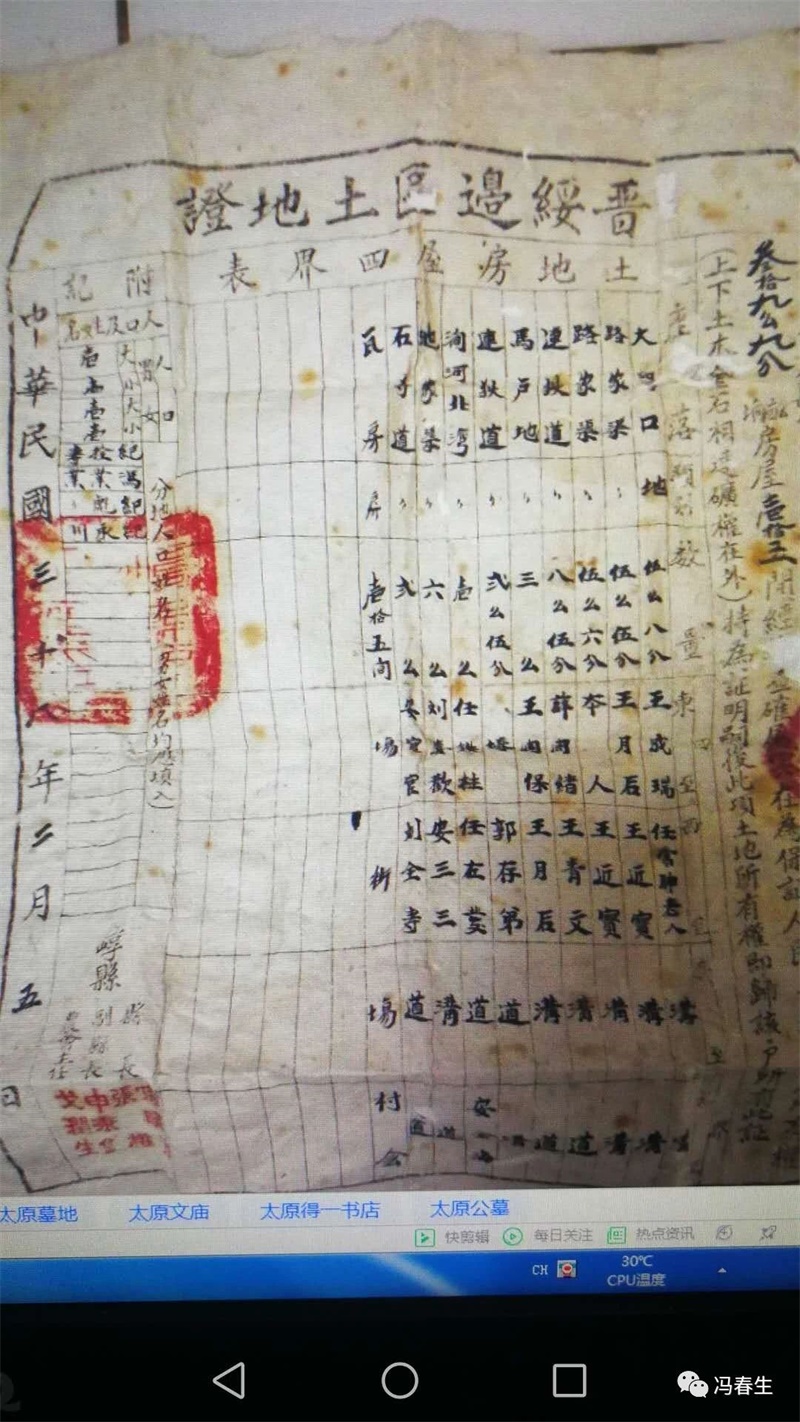

晋绥区地契印

时间:2020-03-17 15:35

来源:冯春生

保存:

晋绥区地契印

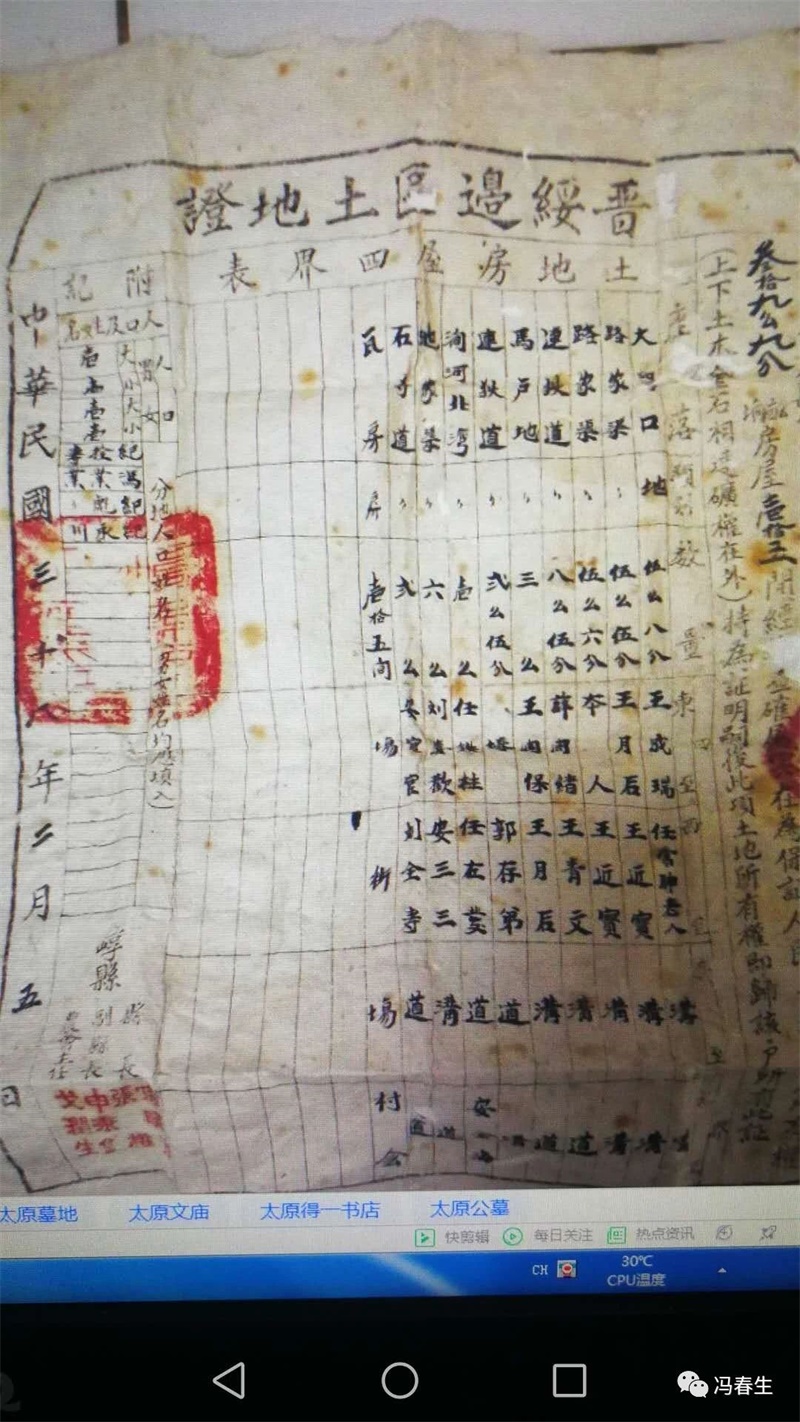

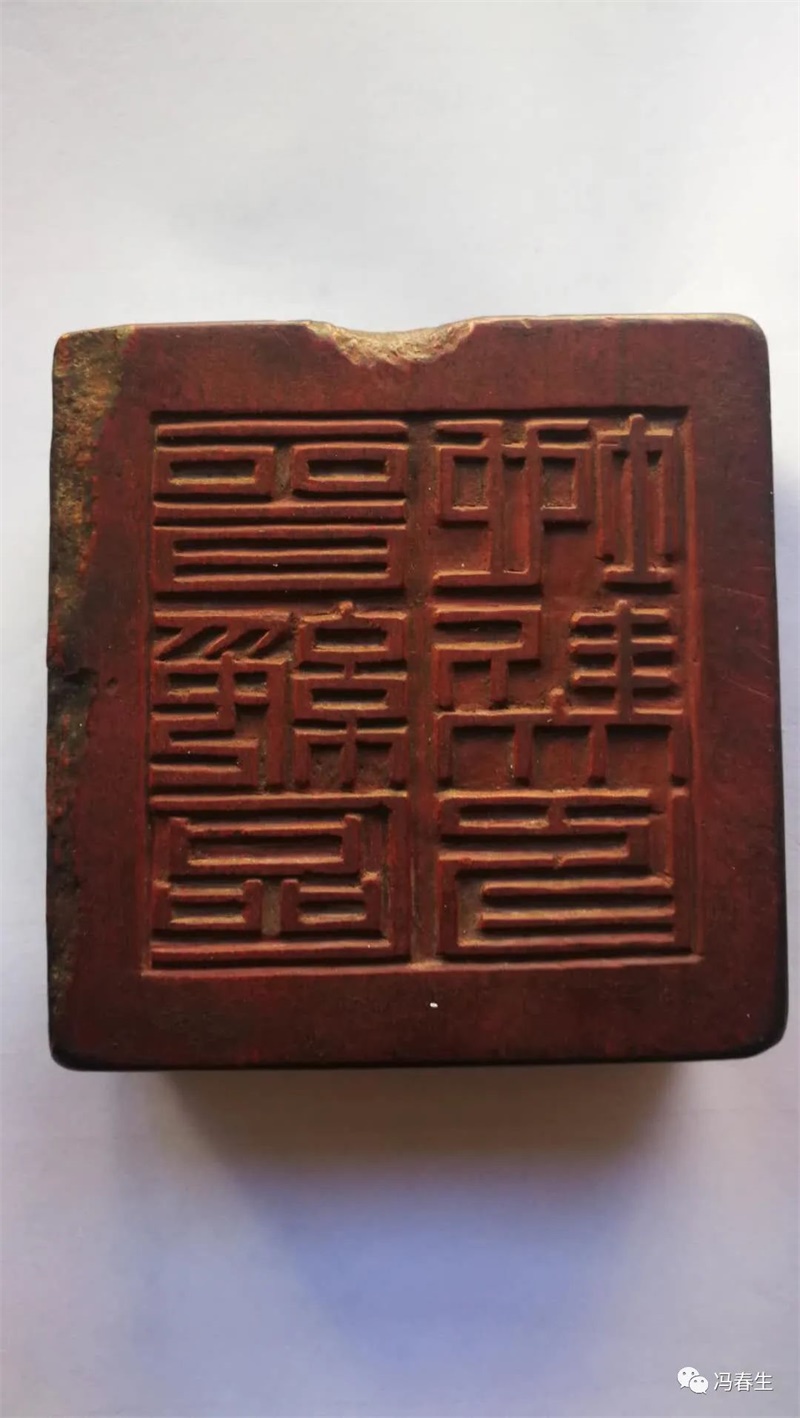

收藏到一方木制晋绥区地契印,这是我收集中国地契,研究中国地契文化中的最大收获。地契印就是要在地契上面盖印的公章。地契是买卖土地双方所立的契约,作为土地所有权凭证。地契分为白契和红契两种。买卖双方未经官府验证而订立的契据叫做草契或白契。立契后,经官府验证并纳税,由官府为其办理过户过税的手续之后在白契上粘贴由官方排版统一印刷的契尾,铃盖县州府衙的官方大印,一般为规正方制,篆体,红色赫然,便成了官契,也叫做红契。要知道,收集地契纸品太容易了,地契在社会上大量存在,随处可见,到处都有,而地契印却是轻易见不上的,所以这一方晋绥区地契印绝对是一个稀有的宝贝,它是弥足珍贵的。

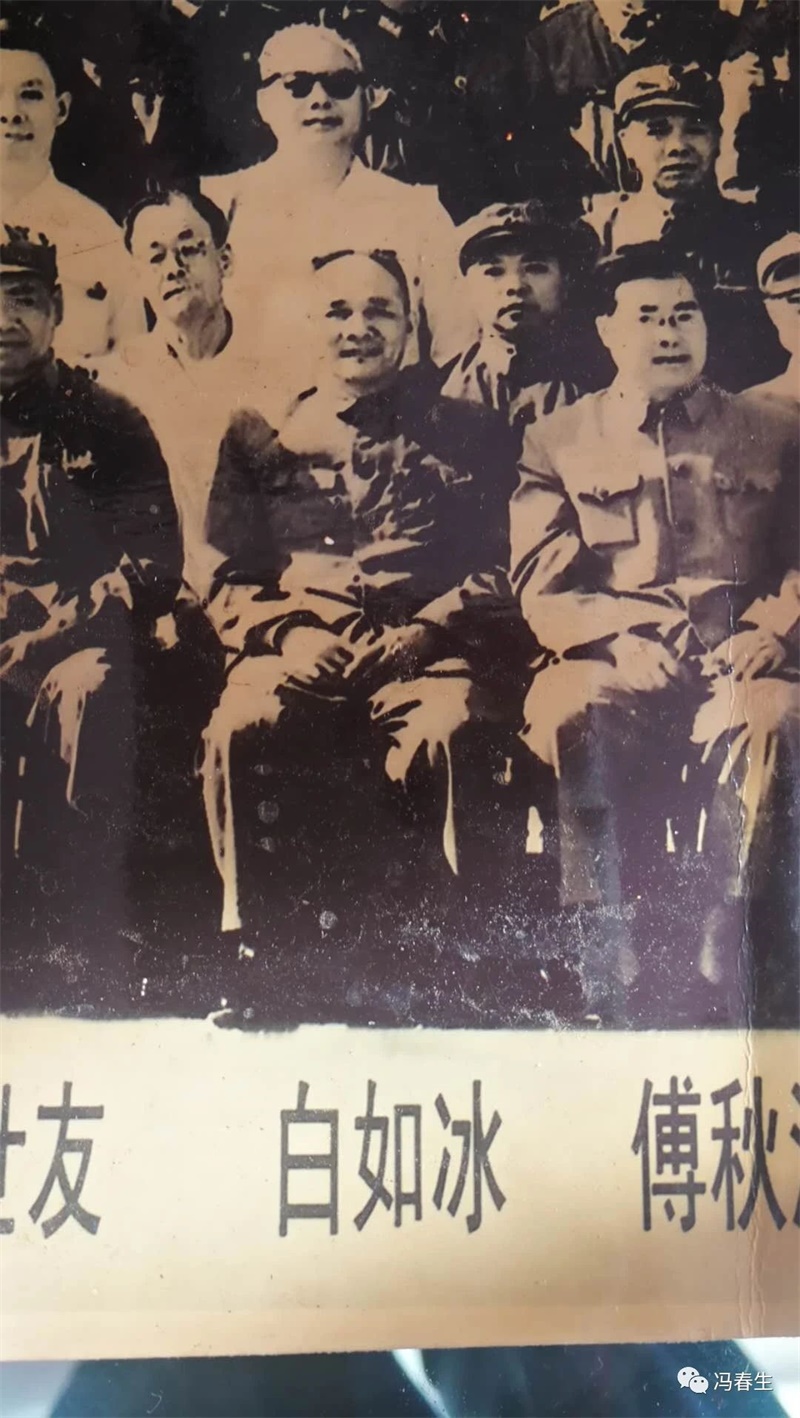

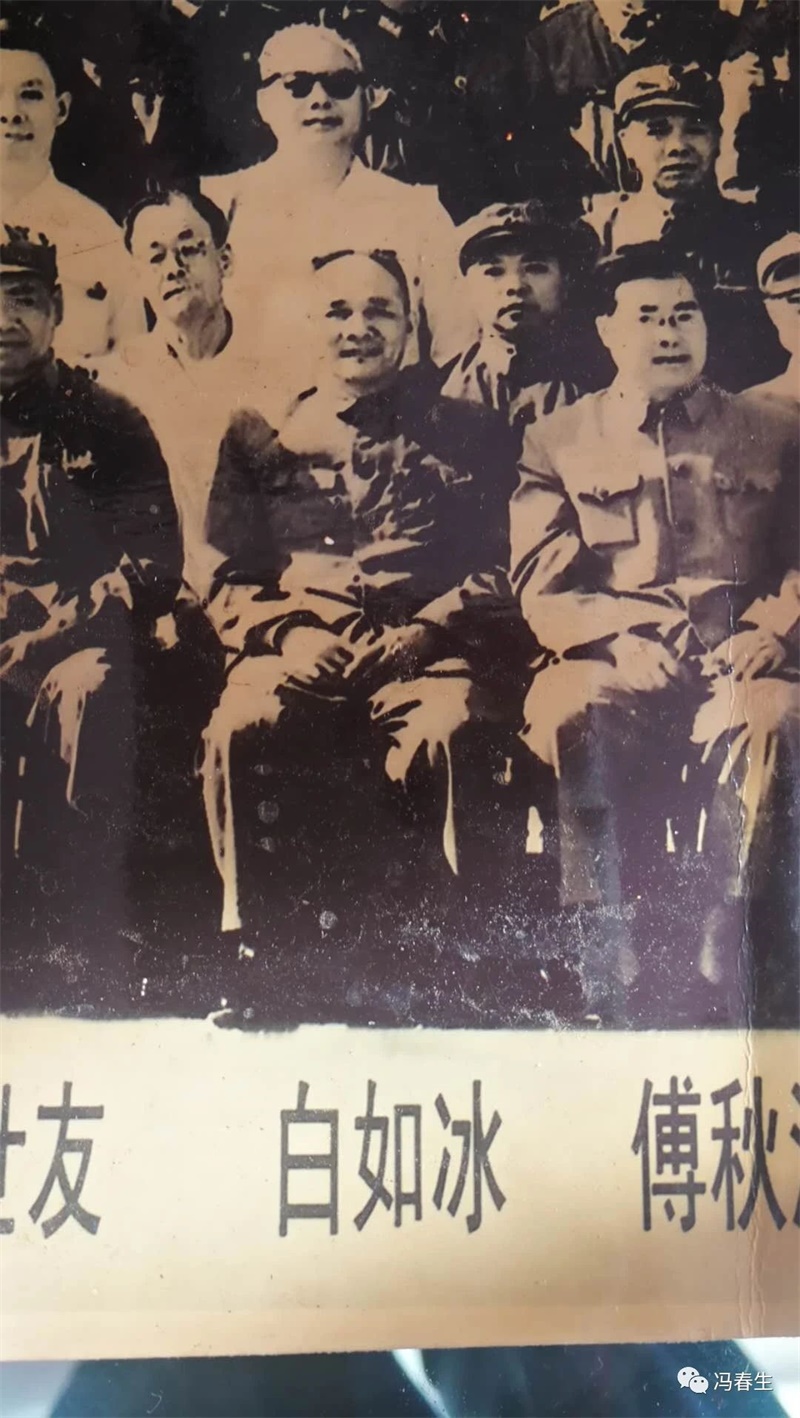

晋绥边区是抗日战争时期我党领导的革命根据地之一,包括山西省西北部和绥远省东南部广大地区。1937年冬,八路军一二O师进入晋西北,创立了晋西北根据地。同年8月一二O师一部和地方武装组成大青山支队,挺进绥远北部,开辟了大青山抗日根据地。1939年原驻桃力民地区的绥蒙工委负责人白如冰等人历时二个多月挺进大青山,与晋西北四支队(李井泉部队715团)会师。从此,绥远省委进驻大青山,开展了整个绥远地区的抗日斗争。1943年11月成立晋绥边区行政公署。

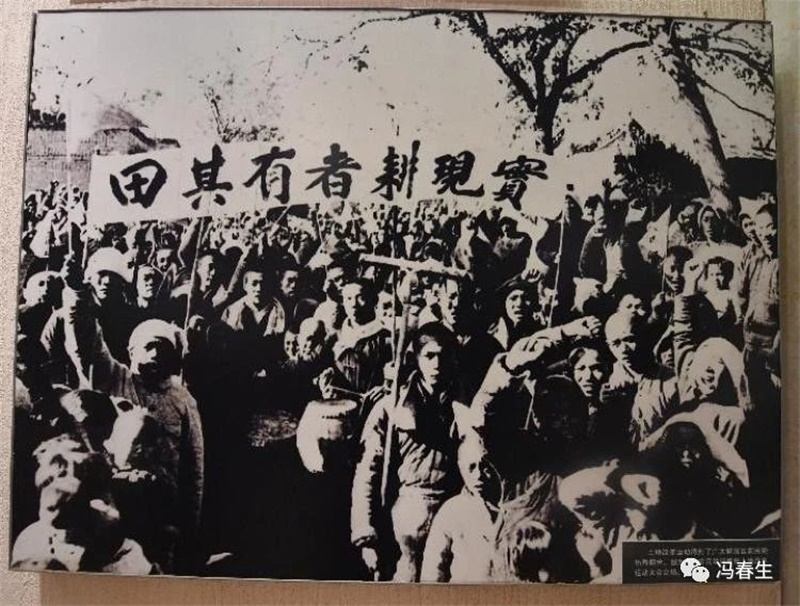

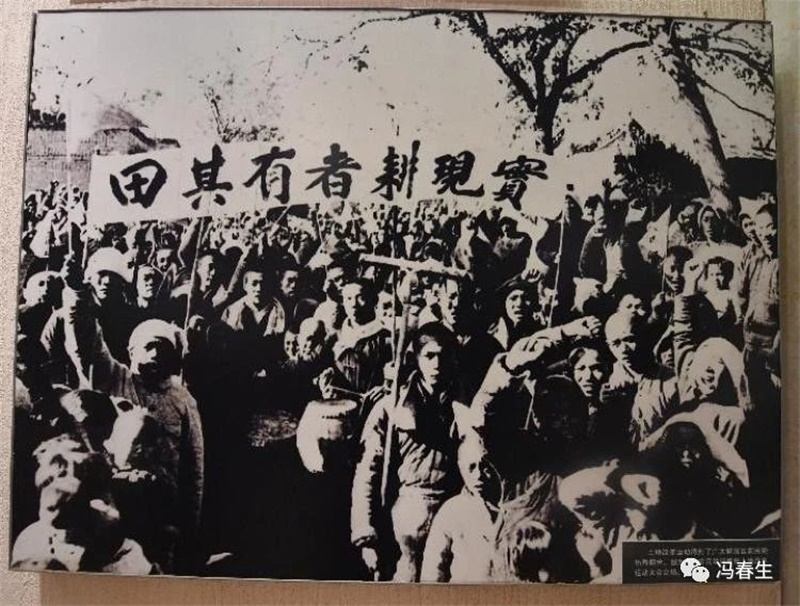

解放战争时期。在中央统一部署下,晋绥解放区进行土地改革,推翻封建土地所有制,使广大贫苦农民摆脱枷锁彻底翻身,实现了“耕者有其田”的愿望。

1946年5月4日,中共中央向各解放区发出《关于土地问题的指示》,简称“五四指示”。这个指示明确提出“耕者有其田”,吹响了解放区土地改革的冲锋号。“五四指示”开篇写道:“根据各地区最近来延安的同志报告,在山西、河北、山东、华中各解放区,有极广大的群众运动。在反奸、清算、减租、减息斗争中,直接从地主手中取得土地,实现‘耕者有其田’,群众热情极高。在群众运动深入的地方,基本上解决了或正在解决土地问题。”

“在此种情况下,我党不能没有坚定的方针,不能不坚决拥护广大群众这种直接实行土地改革的行动,并加以有计划的领导,使各解放区的土地改革,依据群众运动发展的规模和程度,迅速求其实现。”

1946年6月19日至7月22日,晋绥分局召开地方县以上、军队团以上主要干部参加的高干会,会议一个重要议题,是贯彻执行“五四指示”。

1946年下半年,晋绥土地改革运动沿着正确方向稳步展开,成果显著。1947年1月1日《晋绥日报》报道:“在一九四六年最后四个月内……特别是高干会议以后的群众运动,地主的封建土地,大量的转移到农民手中,占全区三分之一人口的一百万无地或少地的农民获得了土地。其中老区有四十多万农民得到二百六十余万亩土地,新区(綏蒙和晋西南尚不在内)五十余万农民,得到了二百余万亩土地。”

1947年7月17日,全国土地会议在西柏坡召开,会议由中央工委书记刘少奇主持, 9月13日全国土地会议闭幕,会议通过了《中国土地法大纲(草案)》,决定实行彻底平分土地的政策。

1947年10月10日,《中国土地法大纲》经中共中央批准后正式颁布。这是中国社会发展进程中的一个标志性事件,它第一次明确提出要“废除封建性及半封建性剥削的土地制度,实行耕者有其田的土地制度”,敲响了封建土地制度的丧钟,为解放生产力砸碎了枷锁。

全国土地会议之后,各解放区土改轰轰烈烈进入新阶段,大批无地少地的农民分到或补足了土地。

在历史大潮下,晋绥土改一波三折。在李井泉和晋绥分局领导下,晋绥解放区的土地改革,排除干扰历经波折,终于胜利完成,给历史留下浓重一笔。

在给农民大量分割土地时,有一道重要的手续就是签立地契,在地契上盖上大红印才能有效。这一方木制晋绥区地契印就是当时的产物。这一方晋绥区地契印规正方制,篆体,是一件难得的红色文物。

1948年春,毛主席、周副主席和任弼时等同志,来到晋绥边区,毛主席在兴县蔡家崖发表了《在晋绥干部会议上的讲话》和《对晋绥日报编辑人员的谈话》两篇光辉著作,为晋绥人民指明了前进的正确方向,对全国革命形势的发展和边区的各项工作起了巨大的推动作用。为了革命发展的需要,1949年2月21日撤销晋绥边区。

上一篇: 聊城任氏30余张地契见证的历史变迁