地契档案 | 一份跨越两个历史时期的珍贵地契档案

时间:2020-05-20 15:51

来源:房山区档案馆爱国主义教育基地

保存:

走进房山区档案馆爱国主义教育基地二楼展厅,一张挂在墙上的地契总能吸引参观者的目光。

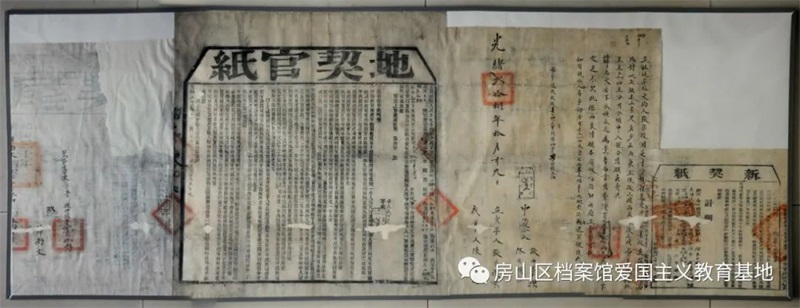

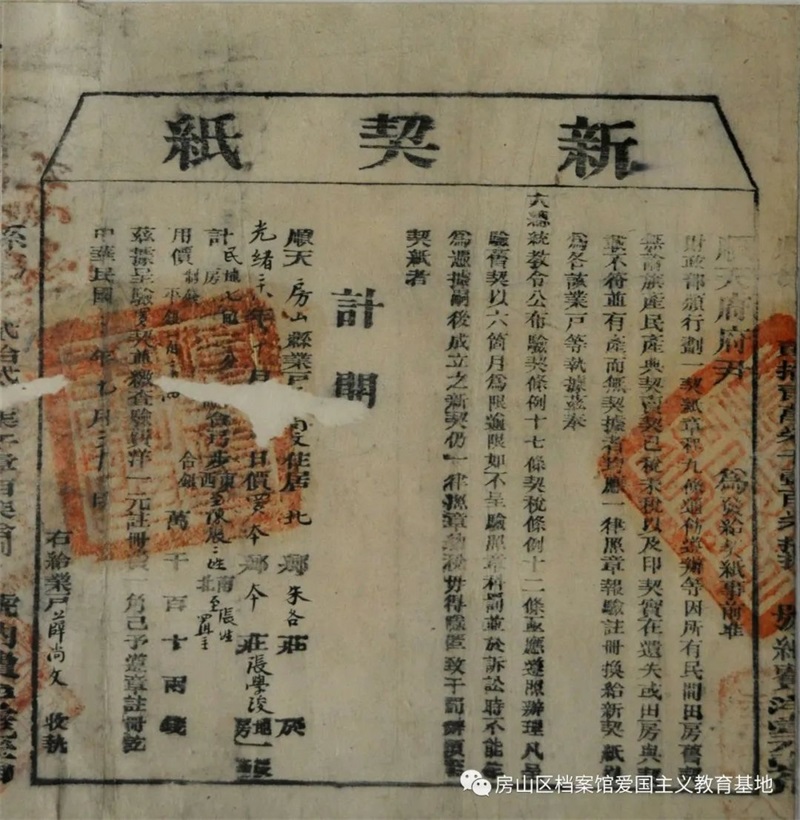

这是一份清光绪二十八年(1902)房山县朱各庄村的一份土地买卖契约(附“民国”三年新契)。

契书规格为长164厘米、宽60厘米,较一般地契长,字迹工整清秀。写契事由是:“原业主因乏手,经中人说合,将祖上传下的七亩地以120两纹银的价格卖与同村买主,为免空口无凭,立字为证。”

中科院声学研究所参观者仔细观看地契

跨越清末、民国时期

不同于一般的民间契约,这份契约为官纸契约,跨越了清末、民国两个时期。

契约共分四部分:

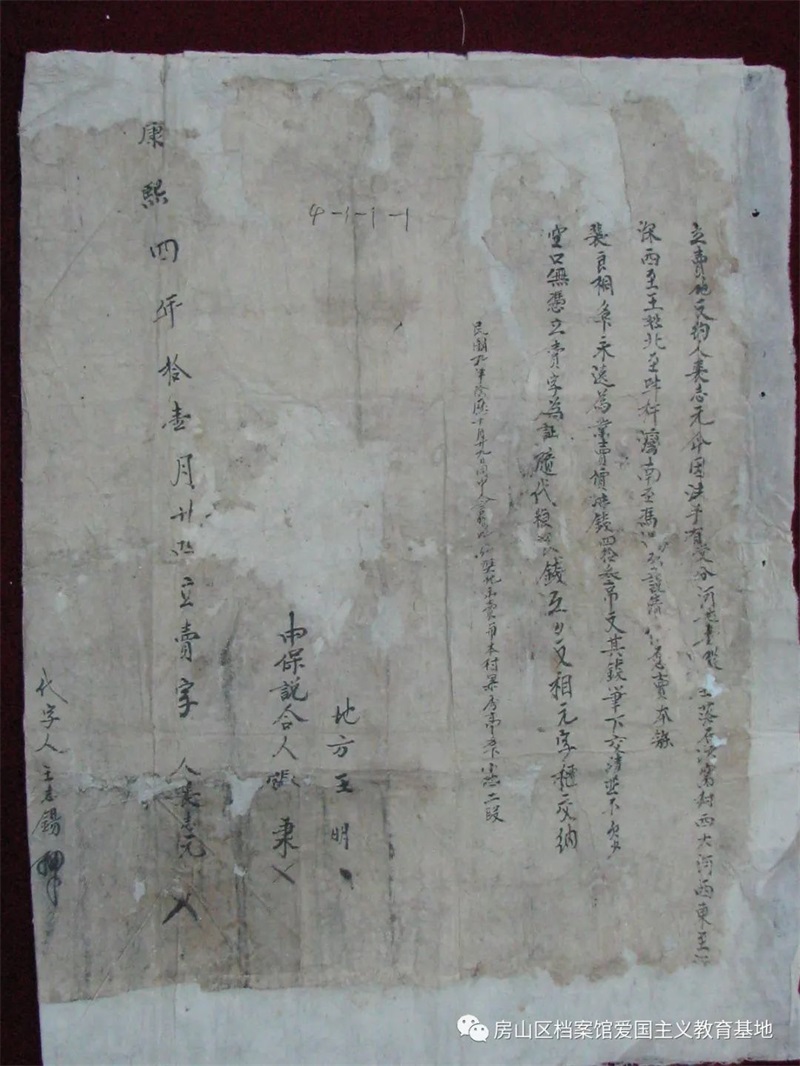

右起第二部分为草契,载明了所卖土地数量、坐落地点、四至边界、价钱以及立契人、中保说合人、立契时间等内容;

右起第三部分为清末地契官纸,记录着草契上的内容与当时官府在土地转让方面的法律条款;

右起第四部分为契尾,记录着验证地契的官府、地契持有人签字等内容,并加盖官府印章(官府同时为前面的白契也加盖了官印);

而右起第一部分则为民国时期(公元1914年)的官方验证新契纸,印有民国时期要求所有契书到官府查验的新政策,及契书由来、业主姓名、本次所缴查验费及注册费等。

清光绪二十八年(1902)的一份官契

历史信息丰富

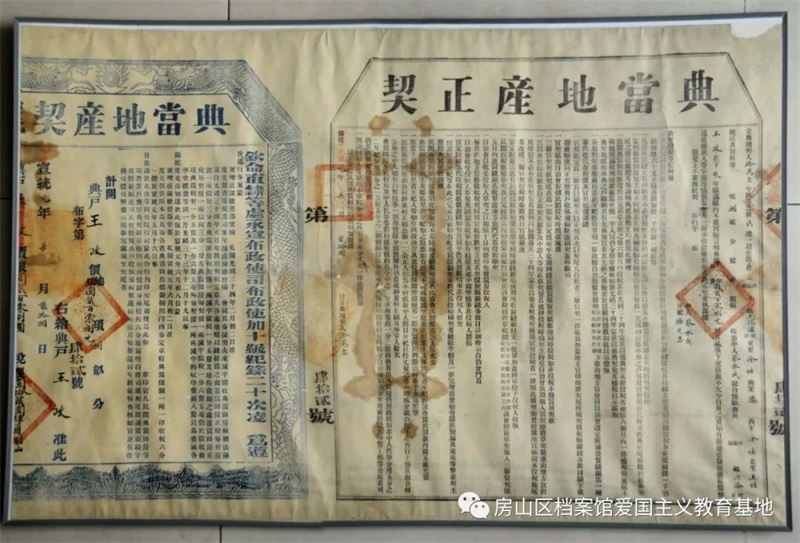

民间土地买卖双方未经官府验证而订立的契约叫民契、草契或白契。立契后经官府验证并纳税,由官府在原契上粘贴官方排版统一印刷的契约、契尾,并加盖县州府衙的官方大印,便成了官契,也叫红契。

这份契约共加盖了12个印章,在档案形式上包含了白契、清末官契、民国时期官契三种,契约内容涉及当时土地买卖的事由、价格、参与人员、税费等,包含的历史信息丰富,生动反映了清末及民国初年房山地区的民间土地交易、社会关系、社会经济及税收等情况。

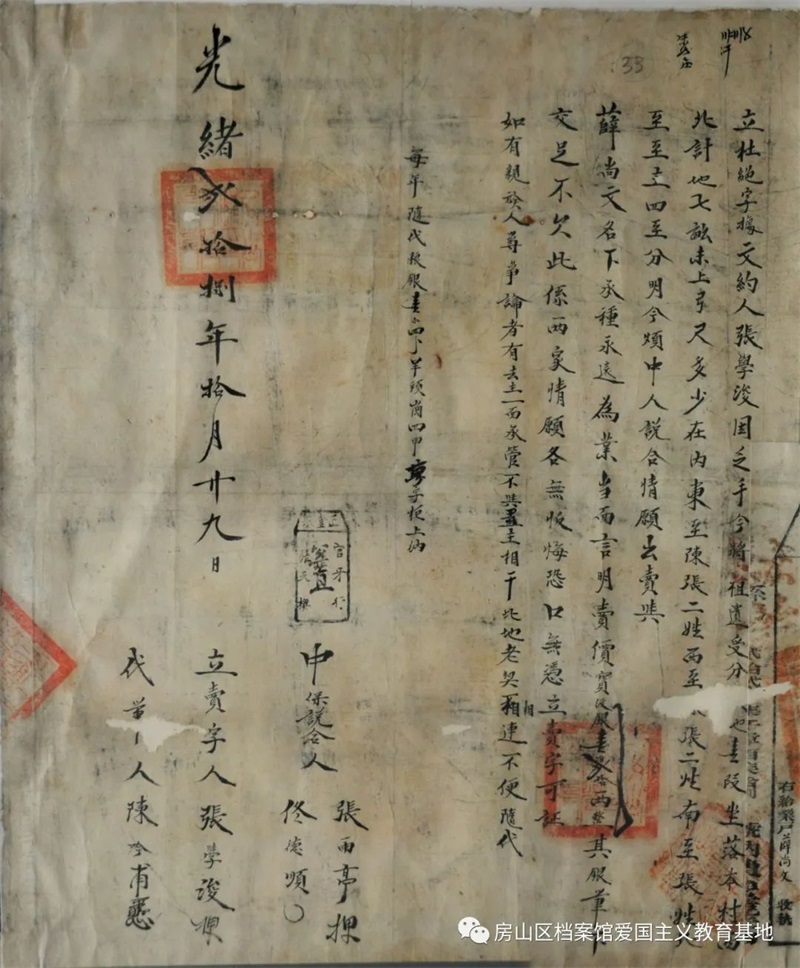

清光绪二十八年地契中的草契部分

草契反映乡村土地买卖文化

此份地契中的草契:

“文约人……因乏手今将祖遗受分”之地,“烦中人说合,情愿出卖与……承种永远为业,当面言明卖价纹银壹百贰拾两整,其银笔下交足不欠。此系两家情愿,各无反悔,空口无凭,立卖字可证。如有亲族人等争论者,有去主一面承管,不与置主相干。此地老契相连,不便随代。”

字里行间反映了当时乡村交易的契约精神与宗族文化特色,既约定了买卖双方不能反悔,又商定了如遇亲族争论谁来承管。

“此地老契相连不便随代”,意指此地原有老契,但老契上尚有别的田地产业内容,不能交给新买家,体现了民间契约的严谨性。

契文后两位中保说合人的签字画押,则显示了保人、中间说合人等乡村权威人士在土地买卖中的参与和“认证”作用,使此份契约具有公信力,避免纠纷。

此外,契文中的“祖遗受分”也反映了土地在民间家族中的传承和变迁。

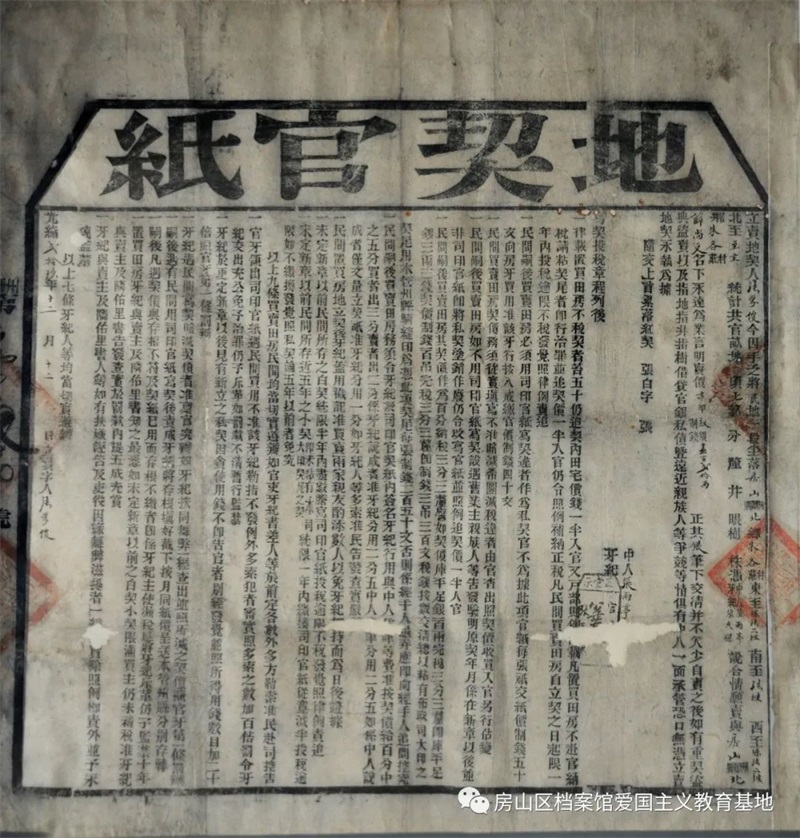

清光绪二十八年地契中的清末地契官纸部分

清末官契记录土地交易税费与管理

两份官方契纸则记录了清末和民国初期的土地交易及税费管理制度。

其中,清光绪二十八年(1902)的地契官纸,全文记录了清末的《写契投税章程》,章程专门列了九条,规定了当时房山县民间田房买卖所用契纸、纳税额度、纳税时限等。

如,规定了田房买卖“自立契之日起,限一年内投税,”且必须用司印官纸写契,每张官纸价格为五十文,契尾价格为二百五十文,纳税额度为交易价格的3.3%(“其契价作为百分,纳税三分三厘”),并要求买卖双方另外再给牙纪(即房牙)与中人代笔等人员以交易价的5%,作为中介与服务费。牙纪也会在草契与官纸上盖带有个人姓名的官牙行章,以示慎重,出了问题不能推诿。

此外,章程还针对牙纪的从业行为和职责,列了七条规定,要求牙纪多方督促买主纳税,同时对其勒索、舞弊等行为从严罚办,以此保障政府的税赋征收。

可以说,整份写契投税章程反映了清末房山县田房官契的办理流程和概况,折射了当时的部分社情民意、税费水平。

通过此过程,一份民间白契转变为官方认可的官契,即”草契——官契——契尾“的形式。

清光绪二十八年地契中的民国时期新契纸部分

民国新契纸记录换契要求

民国三年(1914)的新契纸,则记录了民国初期的《划一契纸章程》,该章程要求:

“所有民间田房旧契,无论旗产、民产,典契、卖契、已税、未税,以及印契,实在遗失或田房与契书不符,并有产而无契,据者均应一律照章报验,注册换给新契纸。”

并注明:

“凡呈验旧契以六个月为限”。

从此份地契可看出,当时呈验地契需交纳契纸费1元、注册费1角。这种对前清已征收契税的田房典卖契再次征收验契税的行为,反映了北洋政府巧立名目对人民的盘剥。

清康熙四年(1665)房山县沙窝村裴志元与裴良桐的土地买卖契约(民国时又转卖他人),是房山区档案馆藏时间最早的档案。

更多地契档案待挖掘

地契,作为各个社会历史时期不动产特有的契约经济文化的产物,反映了社会风云变幻,见证世事沧桑,薄薄的一张纸承载了太多的历史信息。

除了此份地契,房山区档案馆内还保存着数百份清代到中华人民共和国初期的契书实物或电子扫描件,时间跨越清代、民国时期和中华人民共和国初期,是研究近一百年来房山地区的民间经济往来、土地管理制度及社会关系的重要第一手资料,它们佐证历史、印证社情民意,是历史的鲜活缩影,有待进一步挖掘。

清宣统元年,王政(人名)典当地产契约(张华先生寄存)

注释:

房牙:即从事房地产买卖的牙郎,兼有中介、评估、登记代理和监督交易双方照章纳税三大功能,属于半个“公家人”。

稿件来自:《北京档案》杂志

作者|张秀萍

上一篇: 中华地契展在杭锦美术馆开幕

下一篇: 展览预告:中华地契文化展